Анна Герасимова (Умка): В эпицентре быть не страшно

Чуть более тридцати лет назад в дневнике филолога, исследователя литературного наследия поэтов-обэриутов и переводчика с литовского языка Анны Герасимовой появилась запись: «Надо бы научиться писать и петь песни, как это делает Патти Смит». Так началась Умка, и всё у нее стало складываться. Сначала Умка играла сольно и много путешествовала автостопом, потом взяла перерыв по личным обстоятельствам, вернулась, а в 1990-х собрала свой коллектив «Умка и Бро…», который из «Броневичка» вскоре вырос в настоящий «Броневик» и стал бороздить Россию и страны Зарубежья.

«Кому горячие пирожки! Пирожочки? Подходите, не стесняйтесь, только из печи», – пронзительный, звонкий и задорный, почти детский голос разносится по пространству небольшого музыкального клуба. Маленькая бойкая женщина с короткой стрижкой одной рукой раздаёт диски, другой – рассовывает купюры по карманам джинсов, а многим людям, обступившим её плотным кольцом, предлагает взять пластинку просто так – бесплатно, в подарок. Дисков перед ней лежит великое множество, некоторые записаны на болванках, и все с забавными, рисованными картинками, в прозрачных конвертах.

«Кому горячие пирожки! Пирожочки? Подходите, не стесняйтесь, только из печи», – пронзительный, звонкий и задорный, почти детский голос разносится по пространству небольшого музыкального клуба. Маленькая бойкая женщина с короткой стрижкой одной рукой раздаёт диски, другой – рассовывает купюры по карманам джинсов, а многим людям, обступившим её плотным кольцом, предлагает взять пластинку просто так – бесплатно, в подарок. Дисков перед ней лежит великое множество, некоторые записаны на болванках, и все с забавными, рисованными картинками, в прозрачных конвертах.

Она протягивает один, с нелепой на вид обложкой, где кошка с собакой сцепились в клубок и вместе улетают в открытый Космос. Умка говорит – этот возьми, он самый хороший. Заглавную песню, как мантру, можно слушать на повторе целыми днями: «Ничего страшного». Успокаиваешься и действительно веришь, что ничего страшного нет ни вообще, ни в этой жизни – в частности. В песнях Умки есть некая народная мудрость, правдивая и грустная, жёсткая и смешная, но светлая и обнадёживающая, понятная всякому независимо от возраста.

А со стороны жизнь самой Умки кажется вечной «Перекати-полькой» – она всё время куда-то едет или бежит, но везде успевает, поёт, думает, много пишет, переводит книжки за компьютером. И пока Умка на вокзале ждёт ночной поезд до Санкт-Петербурга, где завтра у неё концерт, есть час, чтобы чуть больше узнать об отношениях в её «Новом составе», о старой привычке к аутсайдерству и тех людях, в которых для неё жива настоящая поэзия и дух рок-н-ролла.

Аня, год назад в твоем коллективе произошли перемены – ушли сразу два участника. Скажи, как чувствуешь себя в новом составе? Часто ли вы с ребятами смеётесь? Во время концертов они кажутся очень серьёзными.

Аня, год назад в твоем коллективе произошли перемены – ушли сразу два участника. Скажи, как чувствуешь себя в новом составе? Часто ли вы с ребятами смеётесь? Во время концертов они кажутся очень серьёзными.

И правильно, нечего на работе ржать. На самом деле, мы в новом составе постоянно смеёмся. Особенно с басистом… впрочем, с барабанщиком тоже. Да мы и со старыми смеялись… Смех – это основа любого общения.

Сколько лет вы вместе с гитаристом Борей Канунниковым?

Почти двадцать.

Вы и в Америку вместе ездили?

Конечно, мы везде вместе ездили. Что же я в Америку без Бори поеду, или он без меня? Нет. Мы раньше вообще всё время вместе ездили, потом ему уже надоело. Когда появилось место для жизни, то он стал больше бывать там.

Он занят ещё в каких-то проектах?

Нет. Только вместе. Пацаны, ритм-секция, по отдельности заняты в разных других проектах.

«ТО, НАД ЧЕМ ЛЮДИ БЬЮТСЯ, Я ДЕЛАЮ ЛЕВОЙ НОГОЙ».

Как относишься к словоцентричности в отечественной рок-музыке?

Как относишься к словоцентричности в отечественной рок-музыке?

Это очень больной вопрос. Топтание по мозоли. Больше всего ненавижу, когда мы играем электрический концерт, а кто-нибудь из зала кричит: «Не слышно слов!» Хочется фак показать или плюнуть в ту сторону. Оттягивайся, чего ты там расслышать пытаешься? Или иди на акустику – сиди, пожалуйста, слушай наизусть заученные слова.

Хочется, чтобы были слова какие-нибудь плохие, незначительные, чтоб их вообще не слышно было. Эта словоцентричность отечественной песенной традиции – абсолютно неправильна. Потому что рок – это музыка, которая гораздо больше, чем то, что сказано в её словах.

Я хорошо умею сочинять слова. Любые. Даже стихи умею писать настоящие, поэтому сочинить рок-текст – это просто раз плюнуть, на самом деле. То, над чем люди бьются и потеют, я делаю левой ногой. Для меня это как когда очень красивой девушке говорят о том, что она очень красива. Ей это уже насточертело. Вот точно так и мне с этими словами. Все говорят про слова, а мне хочется другого – хочется отрыва на электрических концертах. Да, хорошие слова, я не спорю.

Получается, ты разделяешь концерты на акустику, поэтические чтения и на электричество?

Если это электричество, то нечего мне кричать, что слов не слышно. Я даже нападаю на звукорежиссеров, которые пытаются высунуть эти слова. Самое смешное: исторически сложилось, что невероятное внимание уделяется в так называемом роке так называемым текстам, дескать, слова – это главное, а при этом люди, которые умеют писать эти рок-тексты, – наперечёт, по пальцам одной руки.

Кого ты могла бы выделить? Высоцкого, Башлачёва?

Ну, Высоцкий-то, в общем, совсем не рок, хотя вроде бы по посылу считается, что он наш папа и мама. Башлачёв – тоже не совсем рок. Он, конечно, совершенно, словоцентричный человек. Кого бы я выделила… Rolling Stones, например. Лу Рид очень хорошие тексты писал. У Игги Попа нет провальных текстов.

Имею в виду наших.

А эти какие – не наши, что ли? Самые наши и есть… По-русски очень трудно писать слова. Есть, конечно, и у нас тоже люди, умеющие хорошо сочинять. Да вот взять хотя бы Силю. Там всё сказано лаконично и правильно, качественно и в точку. У Мамонова прекрасно получилось. Конечно же, у Летова, тем более у Янки. У «Черного Лукича», у Чернецкого есть большие удачи. Таким должен быть рок-текст. А у нас начинают «стихи» рассусоливать, а стихов писать не умеют. Да они там и не нужны. Ни в коем случае нельзя брать свои или чужие стихи, класть их на музыку – это самое неестественное, что можно сделать с песней.

«ВНУТРИ ЗАВЕЛСЯ ОГНЕДЫШАЩИЙ ДРАКОНЧИК, ОТ КОТОРОГО БЫЛО НЕ СПРЯТАТЬСЯ».

Каким ты видишь алгоритм сочинения песни?

Каким ты видишь алгоритм сочинения песни?

Не знаю. Она родится в голове сама. Сейчас это бывает довольно редко, а раньше чаще. Но не очень часто. Стишки вот чаще сочиняются, это проще.

То есть, как поэт ты себя не позиционируешь?

Женщина вообще не может быть поэтом. Что значит поэт? Если Пушкин, Бродский и Мандельштам – поэты, то я что, тоже что ли поэт?

Я умею писать стихи. Стишки. Хорошо умею, лучше, чем многие. Но сказать, как они говорят: «Я – Поэт…» У Даниила Хармса есть прекрасный текст на эту тему: «ПИСАТЕЛЬ: Я писатель! ЧИТАТЕЛЬ: А по-моему, ты говно!» Четыре сценки. Ну, мне кажется, совесть надо иметь, прежде всего.

Поразительная штука: вдруг мы очнулись в мире, где на поэтический вечер народ собирается охотнее, чем на рок-концерт. Появились толпы сетевых поэтов, разъезжающих с чтениями по стране.

Какое-то повторение шестидесятых?

Да. Это циклическая история. Может быть, за этим опять пойдет подъём песенной культуры. Потому что за подъёмом поэзии в шестидесятых пошла авторская песня – какая бы она ни была, разная. За подъёмом конца семидесятых, когда мы просто жили стихами – передавали друг другу какие-то бумажки, листочки, все это переписывалось, – за этим пошёл подъём рок-н-ролла. А сейчас, может быть, за этим пойдёт что-то новое. Я оптимист. Мне приятно думать, что что-то ещё может произойти.

Было ли «Русское лето любви»?

Было ли «Русское лето любви»?

На самом деле и западного-то не было. Это все миф. Хотя я люблю Америку, в которую мы влюбились в юности, с клешами и хайерами, битничеством и музыкой. Я пытаюсь праздновать сейчас дату «1986-му году – 30 лет». Считаю, что наш 1986-й был как американский 1968-й, но это не было лето. Скорее зима, потому что вспоминается снег, промерзлые лавочки на Гоголевском бульваре и кошмарные подъезды, куда ходили курить. Что-то такое.

Но одновременно это была и радость? Ты тогда стала тем, кого в тусовке советских хиппи прозвали «Умкой»?

Не просто радость. Это был восторг. Это был подъём. Внутри завелся огнедышащий дракончик, от которого никуда было не спрятаться. У меня сын ещё маленький, вот уложу его спать – хорошо, мама с папой дома, и я убегаю бегом. Несусь вечером через всю Москву неведомо куда, пешком, потому что у меня внутри этот огнедышащий дракончик пышет пламенем, и не дает спокойно усидеть в квартире с книжкой. Думаю, не у одной меня так было.

«НА СЦЕНУ ВЫШЕЛ КАКОЙ-ТО МАЛЬЧИК И ПОДПЕЛ ПАТТИ СМИТ».

Можешь рассказать про вашу встречу с Патти Смит? Как она получилась?

Можешь рассказать про вашу встречу с Патти Смит? Как она получилась?

Очень странно получилась. Среди того, что мы слушали, Патти Смит была одной из главных музык. Даже недавно нашла в старом дневнике запись, сделанную задолго до появления «Умки» и первых песен, о том, что надо бы научиться песни писать и петь их, как Патти Смит.

В Москву Патти Смит привозил Александр Чепарухин, с которым у нас был общий друг Сережа. К сожалению, эта встреча совпала для меня с трагическими обстоятельствами – умерла мама, и я ездила её хоронить, хотя обычно на похороны не хожу. Вскоре перезвонил Сережа и сказал: «Когда вернешься в Москву, у тебя будет встреча с Патти Смит».

Да… Не так я себе это представляла. Тем не менее, мы встретились. Присутствовала не то чтобы третья, тридцатая часть меня – крайне подавленное состояние. Думаю, Патти не очень прониклась. Тем более что я испытывала пиетет, свойственный моему иерархическому сознанию. Непонятно, откуда это пошло, но я уважаю старших, включая старших по званию, а Патти Смит для меня – это старший по званию.

В общем, я на неё смотрела снизу вверх, и если бы разговаривали по-русски, то обращалась я к ней на «Вы» и по имени-отчеству. Рок-звезды этого не любят. Я и сама этого не люблю. Приедешь в какой-нибудь город на карте, например, Новоуральск, а там познакомят с девочкой, которая тоже поёт: «Смотри, это наша Умка местная, новоуральская». «Ништяк, давай пообщаемся», – скажу я, а она в ответ начнёт трепетать и называть меня «Анна Георгиевна». И думаешь тогда: «Тьфу, какая скучная девочка».

В общем, мы с Патти Смит прошлись по Арбату, побеседовали, и она даже предложила принять участие в её концерте. И я даже вышла и спела с ней песню «Ghost Dance», но была в таком странном состоянии и виде, что в «ЖЖ» потом написали: «На сцену вышел какой-то мальчик и подпел Патти Смит». Меня как-то никто и не узнал. Что и естественно, подумаешь, Умка какая-то, да. Есть эта видеозапись в интернете, можно в гугле набрать «Умка и Патти Смит».

Летом 2008-го она снова приехала в Москву, и нам сообщили, что будет квартирник. Место называлось «Квартира Esquire». Это происходило как раз перед кризисом, в момент расцвета непонятно откуда взявшихся диких денег, которые цвели безумными и страшненькими цветочками.

В огромной квартире, набитой дорогущей мебелью разных стилей и эпох, собралась вся возможная элита, которую я не узнала, потому что телевизор не смотрю и не знаю, как они выглядят. Ясно было, что это были бог знает кто. Всех собравшихся обносили подносами с очень-очень мелкой едой. Буквально наноедой. Перед нами почтительно сгибался официант и произносил, например: «А не угодно ли Вам отведать нашей бараньей печенки с гусиными пёрышками»? Ещё было очень много коньяка, который спас. Иначе там было неловко находиться.

Да, ещё перед концертом звонит Чепарухин и говорит: когда пойдете на квартирник – тут я понимаю, что это всё-таки не розыгрыш, – возьмите тюнер, потому что они забыли. С ней там её сын играл на гитаре. Мы принесли тюнер. Патти Смит была поражена: публика вела себя как минимум невежливо: они громко гоготали, обнимались, ели-пили. Она как-то спустилась в зал, подошла ко мне на какую-то песню, сунула микрофон. Было очень неловко. Было от силы 50 человек впереди, которые, открыв рты, действительно её слушали, а остальные просто пришли на светскую тусовку.

«ПСИХОДЕЛИЯ – ЭТО НЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СРЕДСТВО. ОНА ЛИБО ПРИСУТСТВУЕТ В ЖИЗНИ, ЛИБО НЕТ».

Ты вкрапливаешь психоделию в свою музыку?

Ты вкрапливаешь психоделию в свою музыку?

Психоделия сама тебя вкрапливает так, что потом мало не кажется вообще. У нас с Борей есть две открыточки из Сан-Франциско. У нас много чего есть из Сан-Франциско, но сейчас постараюсь их описать. На одной изображен вид на Голден-Гейт-Бридж, где над мостом в небе зависла такая штука, напоминающая радугу, а на другой, с виду обычной картинке – дорожка, девочка стоит, но всё представлено в таком странном, чуть-чуть сдвинутом освещении. Мы их повесили рядом и говорим, что тут изображены настоящая и ненастоящая психоделия. Психоделия – это не художественное средство. Ее нельзя вкраплять. Она либо присутствует в жизни, и ты ей принадлежишь, либо нет, и остается её только имитировать, чем и занимаются многие группы.

Я против имитации таких вещей. Так же, как я против имитации любви, секса, радости, горя и разных других прекрасных и не прекрасных вещей.

Недавно в Москве и Питере был Дженезис Пи-Орридж с PTV3 – любитель рок-музыки шестидесятых, он играл на фоне видео-арта. Было у тебя нечто подобное с группой на концертах?

Одно время, когда мы очень хотели быть как Grateful Dead, мы играли на фоне экрана, на котором происходило бог знает что. Потом это прошло. Один из таких концертов превратился в альбом «Морское свинство». Там играют два барабанщика, два гитариста, клавишник и вообще. Сейчас мы хард-рок трио, поэтому нам не до видео-арта. Нам бы выжить как-то.

Почему трио? Ведь четыре участника в группе?

Потому что я-то не играю. Только пою. Я вообще не музыкант. Я – средство донесения вокала.

«ИГГИ ПОП – ЭТО RAW POWER. ТО, НА ЧЁМ ВЕРТИТСЯ МИР».

Ты могла бы сказать, что Grateful Dead – это одна из любимых групп? Они открылись тебе через Борю?

Ты могла бы сказать, что Grateful Dead – это одна из любимых групп? Они открылись тебе через Борю?

Да, Grateful Dead принес Боря. Но это было уже 20 лет назад. Я знала их и до тех пор, но как-то… Я не могу сказать здесь слово «нравится». Это то, что меня сделало наполовину. Игги Поп тоже появился через Борю.

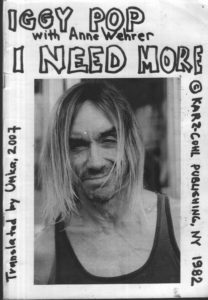

Ты перевела его книгу «I Need More» в 2007 году. Почему, кстати, Игги Поп, а не Дэвид Боуи?

Дэвид Боуи, он такой… arty type. Он экспериментатор, первооткрыватель, изобретатель. И у него есть несколько действительно прекрасных альбомов. А Игги Поп – это raw power. Это движущая сила мира. То, на чём вертится мир.

Вы виделись лично с Игги Попом?

В 2002 году мы с Борей были на пресс-конференции Игги Попа, с чего и началась моя к Игги любовь. Когда я увидела небольшого человека, хромавшего в нашу сторону, то поняла, что за ним могу ползти всю жизнь. Вот он будет идти, прихрамывать, а я за ним – по-пластунски, пока не умру, чем с тех пор и занимаюсь. Для меня в жизни появился серьёзный маяк. Как Боря в своё время говорил – будто из-за океана протягивается рука поддержки и голос говорит: «Чувак, да всё нормально».

Собравшись с духом, я задала вопрос на конференции насчет «разогревающих» групп: «Вам не в падлу, что перед вами выступают, мягко говоря, среднего качества коллективы, – спросила я, имея в виду тех и других, кто перед Игги играл на фестивале «Крылья», – Or you just don’t give a shit? – блеснула, значит, знанием языка.

На меня зашикали, чтоб говорила по-русски, потому что есть переводчик, но он прекрасно расслышал и ответил: «I just don’t give a fucking fuck», имея в виду, что ему вообще, абсолютно и совершенно по [барабану], кто там перед ним играет. Главное, самому нормально выступить, и прекрасно. Выходя на сцену, первое, что кричит Игги Поп своей аудитории: «Fuck You!» – это его любовь, так он любит. Просто берёт и трахает. Всех и сразу.

А ты?

Пытаюсь. Но я всё-таки девочка, поэтому это немного по-другому происходит. Мы с публикой находимся в очень близких отношениях. Могу и голову откусить. Иначе нельзя. Надо сказать, когда я стала выходить на сцену, то в жизни стала намного спокойнее: даже если сильное переживание, организм знает, что скоро выйдет на сцену, и проорётся так, что мало не покажется. И хорошо.

Игги Поп для тебя друг?

Да. Правда он об этом не знает. Была возможность попасть за кулисы, но я не стала этого делать. Посидела минут пять, подумала, что я ему скажу: «Здравствуйте, я Аня из Москвы»? Да провались оно; и ушла.

«ТАК И ЖИВУ – ОДНОЙ НОГОЙ В МОСКВЕ, А ДРУГОЙ – В ВИЛЬНЮСЕ».

Планируешь ли новые переводы литовской поэзии?

Планируешь ли новые переводы литовской поэзии?

Сейчас перевожу литовского поэта Томаса Венцлову, прекраснейшего, любимейшего, замечательнейшего автора. Будет целая книжка, мы с ним очень подружились. Поскольку последнее время я оказываюсь старшей среди своего окружения, то хочется, чтобы между мной и Вечностью была какая-то прослойка в виде достойных людей, которые для меня маяк или ориентир. Томас Венцлова как раз из таких людей, ему 80 лет. От него идёт очень хорошая, настоящая волна. Человек старой гвардии, дружил с Бродским, великолепно знает русский язык, значительно лучше, чем я – литовский, но сам себя на русский не переводит. Ему нужен переводчик. Так и живу – одной ногой в родной Москве, а другой – в Вильнюсе, потому что работаю с литовцами и литовским языком.

На официальном сайте есть некоторые твои переводы собственных песен. По какому принципу ты выбрала то, что потом перевела на английский язык?

Специально я ничего не выбирала.

Это произошло спонтанно?

Краткая вставная новелла про Томаса Венцлова, связанная с выбиранием – сейчас поймешь, почему. Кроме той книжки, которую делаю сама, к его 80-летию в Питере выходит книжка разных переводчиков. И меня очень долго пытались «развести» на то, чтобы я выбрала, какие стихи я хочу перевести. Я говорю – я не могу выбрать. Чтобы перевести, мне нужно начать переводить. Вдруг я выберу эти стихи, а они меня – нет. А они говорят: это что за лирика, попробуйте вчитаться. В результате я перевела гораздо больше, чем собиралась – почти всё.

Так вот – я ничего не выбирала. Просто мы летели в самолете по Америке, как вдруг собственные тексты стали в голове переводиться на английский язык. Я их записала, иначе бы они замучили. Но это, конечно, получился не текст носителя языка. Я литовский знаю значительно лучше, чем английский язык, но я и по-литовски не могу писать стихи. Могу написать, но будет ясно, что не носитель написал.

Десять лет назад ты попала в проект Елены Погребижской «Исповедь четырёх». Как это случилось?

Лена сама нашла меня. Внезапно обнаружилось, что с ней очень интересно – она была мне как сестра, и, несмотря на то, что в главном мы абсолютно не сходимся, по другим параметрам и взглядам сильно совпали. Лена близкий мне по духу, пониманию и даже изложению человек. Она прирожденный журналист. Я была довольна своей частью книги и фильма, а остальное меня не касалось.

Что-то изменилось после выпуска книги и фильма «Всё равно я встану», главными героями которого была ты, Светлана Сурганова и Ирина Богушевская?

Да, потом было смешно, потому что во всём этом имелся большой интерес для девочек, которые любят девочек. А я-то совершенно из другой песочницы, и к таким девочкам не отношусь. Никак. На этой волне подтянулся электорат из числа бедных девочек, не нашедших мальчиков, который дико меня полюбил. Стали приходить на концерты и между собой обсуждать: «Умка наша или нет?» Вроде ходит в штанах, коротко стрижется, кепка есть и чуть ли не подтяжки. Почему же она говорит, что нас не любит? В нескольких городах приходилось чуть ли не физически отбиваться от девочек, которые хватали и звали к себе на вписку. Вот ты смеёшься, а знаешь, как стрёмно? Отбиться от мальчиков – понятно как, а вот как отбиться от девочек, я не знаю.

«Я МНОГО ЕЗДИЛА АВТОСТОПОМ. НА ТРАССЕ ФИЗИЧЕСКИ ЧУВСТВУЕШЬ БЕССМЕРТИЕ».

В твоих текстах часто фигурирует образ поезда. Как-то ты сказала, что «спишь дорогу и ешь дорогу», расскажешь поподробнее об этом?

В твоих текстах часто фигурирует образ поезда. Как-то ты сказала, что «спишь дорогу и ешь дорогу», расскажешь поподробнее об этом?

Да, половина жизни проходит в поездах. «Всю жизнь провёл в дороге, а умер в Таганроге».

На самом деле, у меня банальная дромомания – влечение к перемене мест, когда комфортно находиться в движении. Безобидная мания, когда хочется всё время куда-то ехать. Раньше я вообще не останавливалась, но с возрастом это труднее даётся, поэтому сейчас больше времени провожу на приколе, на одном месте. Я с ней сосуществую таким образом, что придумала работу, когда всё время надо быть в движении. И нормально.

Когда-то я много ездила автостопом. На трассе прямо физически чувствуешь бессмертие. В одной моей песне есть строка: «Время никогда не придет. Некуда ему приходить». Такое ощущение, что ты [сбегаешь] от смерти. Тебя просто не успеют прихлопнуть. Ахиллес никогда не догонит черепаху: он только делает шаг, а она уже в другом месте.

Знаю одного человека, у которого целая стена заставлена коробками с ботинками – свой вариант фетишизма. И он говорит: «Представляешь, они всегда мне пригождаются». И я верю. У людей бывают такие штуки. Кто-то не может жить с открытой форточкой, а другой, наоборот – с закрытой. Небольшие отклонения от нормы, совместимые с жизнью.

Много ли блюза в твоей музыке?

Конечно. Рок-н-ролл вообще имеет блюзовую основу. То, что я пою, состоит, наверное, на 75% из американской блюзовой основы и на 25% – из Высоцкого с Окуджавой.

Расскажи про венгерскую систему сольфеджио, по которой ты училась музыке и пению.

Родители отдали меня заниматься в середине шестидесятых в хоровую студию «Веснянка» в ДК им. Серафимовича на Пресне, потому что у меня был прекрасный слух, и я хорошо пела. Кстати, у меня случайно сейчас с собой диск с теми записями, где я в пять лет пою.

Принцип системы заключался в том, что гамму было всё равно откуда начинать. Вместо последовательности до-ре-ми-фа-соль-ля-си любой звук мог стать первым в этой гамме, а уже от него строились остальные интервалы, трезвучия и гармонии. У нас была такая Елена Николаевна Свешникова – гениальный преподаватель, совершенно сверкающий человек. Брюнетка с голубыми светящимися глазами, при этом довольно строгая, не давала нам дурака валять. Из нашего набора она выбрала одарённых детишек и сделала экспериментальную группу в десять человек. Кстати, один из этих детишек, Володя Дементьев, стал культурным атташе России в Индии.

И теперь, когда я людям рассказываю, как люблю сольфеджио, они смотрят на меня как на идиотку. Особенно те, кто музыкой с детства занимается. Как вообще это возможно? А для меня это был захватывающий процесс – строить интервалы. Открывался целый мир гармонии.

Как к тебе приходит вдохновение?

Оно само меня находит, когда хочет. Приходит музыка с текстом, без всякой гитары. Рождается в голове. Специально я ничего не сочиняю. Считаю, что это от лукавого. Вот сели, а теперь давайте сочиним песню об этом. Всё приходит само, иначе это будет серая масса, которой и так изобилует всё вокруг. Это как рождение человека, понимаешь? Его нельзя сконструировать.

«ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЭТО ВСТАВАТЬ В ВОСЕМЬ УТРА И ИДТИ НА РАБОТУ».

В нескольких интервью можно прочесть, что 1985-1987-е – особенные годы. Чем они были отмечены для тебя?

В нескольких интервью можно прочесть, что 1985-1987-е – особенные годы. Чем они были отмечены для тебя?

Отрывом и разгулом на фоне невероятной красоты. Обойтись без безобразий в период с 1985-го по 1987-й категорически было нельзя, тем более что я по жизни экстремал, а тогда опасные ситуации не просто были, они являлись основой. Но в эпицентре было не страшно. Другое дело, что со всего этого потом требовалось слезть, чтобы выжить.

Мне повезло: есть такая особенность организма – он ни на что не подсаживается, кроме гречневой каши и яблочного варенья. Вот без варенья туго… Нет, вру. Ещё я подсаживалась на кофе, но когда в очередной раз осознала, что от него портится и сердце, и голова, сразу себе запретила и с тех пор не подсаживалась. Тем более я аллергик. А когда ты аллергик, зачастую кайф оборачивается противоположными ощущениями.

Сейчас у меня тихий экстрим. Допустим, приехать забрать из редакции вместо пяти книжек тридцать и дотащить всё на себе. Вроде не нужно этого делать, а я делаю. Или в прохудившихся ботинках по городу зимой хожу. И вроде всё нипочём. Пинаешь, проверяешь себя постоянно.

Мне кажется, куда более экстремальный образ жизни – это вставать каждый день в восемь утра и идти на работу. Думаю, я бы так не смогла. К счастью, никто уже и не требует. У меня пенсионный возраст – ха-ха. Правда, и пенсию не дают, ха-ха. Поэтому и отказываться от неё не придётся.

Близкие пытались вернуть на «путь истинный»?

Родители хотели и пытались, особенно мама. На самом деле, когда мама умерла, какая-то её часть в меня вселилась и продолжает выполнять материнские функции в отрыве от человека-мамы по отношению ко мне. Думаю, она бы очень обрадовалась тому, что я перевожу литовские книжки, что меня знают и любят в Литве. Она сама была переводчица с литовского, и вообще радовалась всем моим успехам. Кроме привычки к аутсайдерству.

У меня никогда не было стремления к саморазрушению, но всегда было стремление к аутсайдерству, чтобы всё делать по-своему. Может быть, меня с детства избаловали, потому что я единственный, залюбленный ребенок в семье. В падлу строем ходить.

По характеру я очень общительна и от людей не устаю, но в то же время мне всегда есть куда спрятаться. Отсутствие людей не требуется для того, чтобы мне побыть одной. Я и так всё время одна. Внутри. Меня только напрягает, когда кто-нибудь вцепится и пытается расковыривать. Мне очень трудно, когда хотят забраться туда, где я всё время одна. Там мой домик. Даже если ты такой хороший и любимый – зачем туда лазить?

У тебя есть близкий человек-критик, которому ты доверяешь?

Ну а как же! Это Боря. Он меня всё время критикует, и я ему доверяю.

А ты – его?

Я его стараюсь не критиковать.

Почему?

Почему?

Потому что женщина не должна критиковать мужчину. Она должна его поддерживать, ему непросто жить в нашем обществе. Мужчиной быть трудно.

Последние два вопроса, и нам, к сожалению, нужно закругляться. А то я опоздаю на поезд.

Есть мнение, что чем чаще слушаешь любимую песню, тем скорее из неё выветривается магия музыки.

Смотря какая песня. Если это «Битлз», то ничего не выветривается. А если выключишь, она продолжит вертеться в голове.

Ты бережёшь любимые песни? Или можешь сутками слушать?

А мне никто не даёт этого делать. У нас всё очень просто. У нас дома Боря ставит музыку. Хорошо, что нам нравится одна и та же. Главным образом слушаем винил. Из компьютера или телефона музыка у нас не звучит. Для этого есть хороший аппарат и колонки, которыми заведует Боря. Я потребитель, и слушаю то, что он ставит, сидя при этом обычно за компьютером или готовя на кухне.

Есть творческий успех, которым сама дорожишь?

Есть, например, у меня несколько песен, которые сама не понимаю, как написала. Они очень хорошие. Например, «Стрекоза и муравей».

А альбом «Ничего страшного»?

«Ничего страшного» – вся пластинка такая.

Виктория ВАСИНА

Фото: Виктория Васина, Владимир Импалер, из архива Умки.